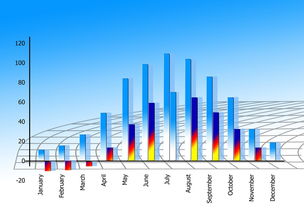

在学术界,科学期刊的影响因子(Impact Factor,IF)是一个广为人知且备受争议的指标,它被用来衡量期刊的学术影响力,即期刊发表的文章在特定时间内被引用的频率,影响因子的计算方法相对简单:它是期刊前两年发表的文章在统计当年被引用次数的平均值,尽管影响因子在学术界被广泛使用,但它也面临着诸多批评和挑战。

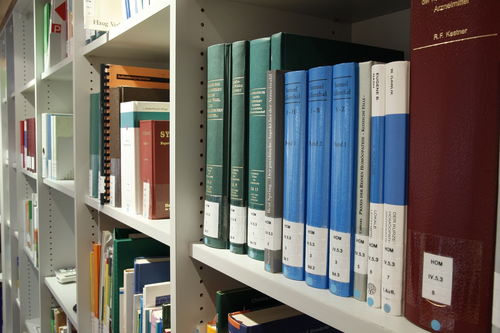

影响因子的起源可以追溯到1960年代,当时由尤金·加菲尔德(Eugene Garfield)提出,加菲尔德是科学引文索引(Science Citation Index,SCI)的创始人,他希望通过影响因子来帮助图书馆员和研究人员评估期刊的相对重要性,自那时起,影响因子成为了学术出版领域的一个重要指标。

影响因子并非完美无缺,它可能无法准确反映期刊的整体质量,一个期刊的影响因子可能因为一篇或几篇高引用的文章而被人为提高,而这些高引用文章可能并不代表期刊的整体研究水平,影响因子可能偏向于那些发表热门领域研究的期刊,因为这些领域的研究更容易获得引用,影响因子也可能受到自引(期刊内部引用)的影响,这可能会人为地提高期刊的影响因子。

尽管存在这些问题,影响因子仍然是一个有用的工具,它可以帮助研究人员快速了解一个期刊的大致影响力,尤其是在选择投稿期刊时,影响因子也可以作为评估研究人员学术成就的一个参考指标,尽管它并不是唯一的标准,在某些情况下,影响因子甚至可能影响研究人员的职业生涯,例如在申请职位、晋升或获得研究资金时。

为了解决影响因子的局限性,学术界提出了一些替代指标,h指数(h-index)是一个衡量研究人员生产力和影响力的指标,它考虑了研究人员发表的论文数量和这些论文的引用次数,还有基于引用分布的指标,如CiteScore,它提供了一个更全面的期刊影响力评估。

尽管有这些替代指标,影响因子仍然在学术界占据着重要地位,许多学术机构和资助机构仍然将影响因子作为评估期刊和研究人员的一个重要标准,越来越多的人开始认识到,单一指标无法全面反映学术研究的复杂性和多样性,学术界正在逐渐转向使用多种指标来评估期刊和研究人员的表现。

科学期刊的影响因子是一个有用的工具,但它也有其局限性,它可能无法准确反映期刊的整体质量,也可能受到自引和热门领域研究的影响,尽管如此,影响因子仍然是学术界的一个重要指标,尤其是在评估期刊影响力和研究人员学术成就时,为了更全面地评估学术研究,学术界需要采用多种指标,包括h指数、CiteScore等,以获得更准确的评估结果,随着学术出版领域的发展,我们期待看到更多创新的评估方法,以更好地反映学术研究的质量和影响力。